内容一覧

1. はじめに

肺がんとは肺から発生するがんの総称です。

肺がんはその性格、悪性度、今後の見込みを考えるため、また治療法を決定するために小細胞肺がん、非小細胞肺がん(腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん)に分類されています。 肺がんは症状の出にくい疾患です。そのため早い時期に発見するのが難しい病気です。 症状としては咳や痰がありますが、これはあまり気に止めない人が多いと思います。健康診断や病院でたまたまエックス線検査を受けて異常を指摘されて発見される場合が多くみられます。その他の症状としては血痰(けったん)、胸の痛み、腕の痛み、顔の腫れなどの症状があります。

2. がんとは

すべてのがんは細胞に発生します。

体は多くの種類の細胞より構成されています。普通、体を健康に保ち、適切に機能するのに必要なだけ、多くの細胞が育ち、分裂し、生産されます。そして、古くなると壊れてしまいます。しかし、この過程は時々狂うことがあります。新しい細胞は必要でないのに細胞が分裂を続けることがあるのです。余分な細胞はかたまりを形成します。このかたまりががんです。

がんは過度な細胞分裂に起因している細胞の異常なかたまりです。がんの悪いところは、しばしば体のほかの場所に転移(てんい)を起こすことです。転移があることにより治療は難しくなります。がんは体に有益な機能を全くしません。がんは別名、悪性腫瘍(あくせいしゅよう)といいます。細胞分裂による異常なこのかたまりのなかで、生命をおびやかさないものを良性腫瘍(りょうせいしゅよう)といいます。

まとめると、がんとは制御や規則なしに分裂する細胞のかたまりで、転移を起こす可能性がある病気です。がんのことを悪性腫瘍とも呼びます。

3. 転移とは

がんの細胞は異常で、制御や規則なしに分裂します。がん細胞はまわりの組織に侵略し破壊します。また、がん細胞はかたまりから分離して、血流またはリンパ系に入り、血流およびリンパ系を通じて体の他の部分に広がる可能性があります。これはがんが元のかたまりから体の他の部分に新しいがんを形成することです。

このようにしてがんが体の1つの部分から別の部位へと広がることを転移と言います。転移したがん細胞は元のがん細胞と同じです。大腸がんや乳がんが肺に転移しても肺がんの細胞になるわけではなく、大腸がんや乳がんの細胞のままです。

なお、リンパ系とは細菌や他の病気と戦う白血球を作り、蓄えて、運ぶ組織と器官です。リンパ系は、骨髄(こつずい)、脾臓(ひぞう)、胸腺(きょうせん)、リンパ節、そしてリンパ液と白血球の流れる細い管です。この管は網目のように、体中のすべての組織に入ります。リンパ液とは、けがをしたときにでる黄色い液体です。

4. 肺がんの疫学

癌の羅患率の推移(1975〜1988)

年齢調整羅患率(人口10万対) Jpn J Clin Oncol 2003;33:241-5より

1975年から1998年までの統計で、男性におけるがんの罹患率(かかる率)は次第に増加しています。最多は胃がんですが減少傾向を示しています。肺がんの罹患率は第2位で、増加しています。次に問題なのは結腸がん、肝臓がん、直腸がんです。

女性におけるがんも増加を示し、胃がんは乳がんに抜かれ第2位になっています。この次に結腸がん、子宮がん、肺がんと続いていますが、子宮がんは減少傾向です。

癌の死亡率の推移(1950〜2003)

年齢調整死亡率(人口10万対) 平成15年厚生労働省人口動態調査より

1950年から2003年までの厚生労働省の人口動態調査によるがん死亡率統計では、男性肺がんの死亡率は急速に増加し、1993年に今まで1位であった胃がん死亡率を抜いて第1位になりました。2003年の死亡率の順番は肺がん、胃がん、肝臓がん、大腸がん、すい臓がんです。肺がんは人口10万人対で、1950年に3.6人だったのが、2003年には44.2人になっています。

女性のがんでは胃がんによる死亡率が減少し、大腸がんは増加し、肺がんは急速に増加しております。2003年の死亡率の順番は胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝臓がんで肺がんは第3位です。肺がんは人口10万人対で、1950年に1.3人だったのが、2003年には11.1人になっています。

5.肺の解剖と役割

肺は呼吸器系の臓器の一つです。

肺は、円錐形の器官で、空気が入っているのでスポンジのような感触の臓器です。肺は胸の左右に存在します。葉(よう)と呼ばれている部分に分かれています。葉とは肝臓、肺、乳腺、脳などの器官の部分を表す用語です。呼吸器系とは、呼吸に関連する器官のことです。これには鼻、喉頭(いんとう)、喉頭(こうとう)、気管、気管支、肺があります。

右肺には3つの葉があり、それぞれ上葉、中葉、下葉といいます。左肺は2つの葉を持っています。上葉、下葉です。右肺は左肺より少し大きいです。

右肺には10個の区域があり、左肺には9個の区域があり、合計で19個の区域です。

肺は呼吸という仕事をしています。息を吸い込むと、肺は空気に含まれた酸素を取り入みます。酸素は細胞が生きていくために、そして正常な機能を実行するために必要です。息を吐いたときには、肺は体の細胞の廃棄物である二酸化炭素を排出します。この酸素と二酸化炭素の直接の交換は、肺にある肺胞(はいほう)という小さな無数の袋で行われています。肺胞という袋に入った酸素は、袋の壁にある毛細血管の網に入り、毛細血管から二酸化炭素が肺胞に出て行くのです。

6.肺の体積

右上葉には3個の区域があり、肺の体積を100%とすると、右肺上葉の体積は100%×3/19=16%です。このように計算すると各肺葉の体積は右のようになります。

この値は、絶対的なものではありませんが、肺を切除したときに残りの肺の容量を計算するときに一つの目安になります。 |

|

| 肺の体積 |

| 右上葉 16% |

左上葉 26% |

| 右中葉 11% |

| 右下葉 26% |

左下葉 21% |

| 右肺 53% |

左肺 47% |

|

7.気管と気管支の解剖と役割

気管とは、吸い込んだ空気が口とのどを通り、肺へ入るため通路に当たる太い管です。気管支とは、気管が左右に分かれた後の管で、さらに枝分かれして肺胞という無数の小さな袋に達します。気管と気管支という通路を介して肺に空気を送ります。気管と気管支は呼吸器系の臓器の一つです。呼吸器系とは、呼吸に関連する器官のことです。これには鼻、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺があります。

気管や気管支は、空気の流れ道であるとともに、粘液を分泌し、ほこりや細菌を捕らえます。この粘液は食道に飲み込まれるか、痰(たん)となって排出されます。

8.肺がんの種類

肺がんは、顕微鏡で細胞がどのように見えるかによって2種類の、非小細胞(ひしょうさいぼう)肺がんおよび小細胞(しょうさいぼう)肺がんに分けられます。2種類の肺がんは、異なる方法で成長し広がり、異なる方法で治療されます。

非小細胞肺がんは小細胞肺がんより頻度が高く、通常ゆっくり成長し広がります。非小細胞肺がんには3種類の代表的な型があります。がんが示す細胞の型で命名されます。扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん、腺(せん)がん、大細胞(だいさいぼう)がんです。

小細胞肺がんは、非小細胞肺がんより頻度は少ないです。小細胞肺がんは急速に成長し、体の他の器官に広がり易いです。

<肺がんの分類>

| 非小細胞肺がん |

扁平上皮がん

腺がん

大細胞がん |

| 小細胞肺がん |

小細胞肺がん |

小細胞肺がんとは顕微鏡的に細胞が小さく丸く見える肺がんです。燕麦(えんばく)細胞がんは顕微鏡で見ると細胞が燕麦のように見えるがんで、小細胞肺がんの一種です。

扁平上皮がんは扁平上皮細胞から始まるがんで、魚のうろこと似ている薄く、平らな細胞です 扁平上皮は、皮ふの表面、および呼吸および消化管の通路を形成する組織に発見されます。皮ふに似ているので類表皮(るいひょうひ)がんとも呼ばれます。

腺がんは胃腸や肺などの、臓器の内側に並ぶ細胞から始まるがんです。

大細胞がんは顕微鏡で見ると細胞が大きく見える肺がんです。

9.肺門型と肺野型

肺門型肺がんは中枢型肺がんともいいます。肺野型肺がんは末梢型肺がんともいいます。

肺がんは肺から発生しますが、発生する部位によって肺門型と肺野型に分類します。

肺門とは肺に気管支が入る場所であり、心臓から肺動脈や肺静脈が出入りする場所です。肺門型肺がんとは気管支の比較的太い場所より発生した肺がんのことで、中枢型肺がんとも呼びます。一方、気管支の奥から発生した肺がんは肺の外側に発生するので肺野型肺がんです。肺の末梢に相当するので末梢型肺がんともいいます。

右図:肺門型肺がんは気管支の太い部分に発生した肺がんです。

肺門型肺がんは、気管支の太い部分に肺がんがあるので、痰の検査でがん細胞が見つかることがあります。気管支鏡の検査を行うと肺がんを直接観察できるので、がんの1部を採取して顕微鏡で検査することができます。

左図:肺野型肺がんは気管支の細い部分に発生した肺がんです。

肺野型肺がんは細い気管支や肺胞の部分の肺がんなので、痰の検査を行ってもがん細胞を発見することは難しいです。気管支鏡を行っても病変を直接観察することができないので、レントゲンの透視を使用しながら病変の位置を確認して、針金の先に付いたピンセットやブラシで細胞を取らなくてはなりません。CT検査を行って、病変の位置を確認し針を刺す検査を行うことがあります。肺門型と異なり太い肺動脈や肺静脈がないので比較的安全に針を刺す検査を行えるのです。

10.肺がんの原因

肺がんの原因で最も重要なのはタバコです。肺がんを防止する最もよい方法が、禁煙すること、または決して喫煙しないことです。早く禁煙するほどよい結果が得られます。たとえ長年喫煙していても、禁煙するのに遅すぎることはありません。また、若いときから喫煙するのは非常に危険です。

タバコ以外にも葉巻きやパイプ喫煙は問題です。自分が吸っていなくても、周囲がタバコを吸うことによる受動喫煙も問題です。鉱山などにあるガスのラドンや、各種産業で使用する石綿(アスベスト)も肺がんの危険があります。

その他、大気汚染も危険があるかもしれません。結核や肺がんになったことのある人は肺がんになる可能性が高いです。

タバコを吸っていると必ず肺がんになるわけではありません。タバコを吸わなければ肺がんの危険がないわけでもありません。しかし、肺がんを予防する最善の方法は禁煙して、決して始めないことです。

<肺がんの原因>

| タバコ |

タバコを吸うことは肺がんの原因となります。たばこにある発がん物質(がんを起こすすべての物質)と呼ばれる有害な物質が肺の細胞に障害を与えます。時間を経て、障害を与えられた細胞はがんになることがあります。喫煙者が肺がんになる可能性は喫煙開始年齢、喫煙期間、1日に吸うタバコの本数、喫煙者がどれほど深く吸入したかで影響されます。禁煙により、肺がんになる確率は大きく減少します。

|

| 葉巻とパイプ |

葉巻とパイプ喫煙者は非喫煙者より肺がんになる確立は高いです。喫煙した年数、パイプまたは葉巻を1日に吸った本数、どれほど深く吸入したかがすべて肺がんの発生に影響します。吸入しない葉巻やパイプの喫煙者でさえ、肺、口、および他のがんの危険が増大します。

|

| 受動喫煙 |

受動喫煙(他の誰かが喫煙する時の空気の煙)によって肺がんになる可能性派は増大します。受動喫煙、つまり他人の煙を吸うことは、間接喫煙とも呼ばれます。 |

| ラドン |

ラドンは土と岩石に自然に存在するウラニウムから放出される,見えない無臭で無味な放射性の気体です。非常に多くのラドンを吸い込むと、それは肺細胞に障害を起こし、これにより肺がんになる可能性があります。鉱山に働く人々はラドンに被爆するかもしれません。ラドン被爆により、すでに肺がんになる危険のある人は、喫煙することにより危険を増大させています。 |

| 石綿 |

石綿は、繊維として自然に存在するある群の鉱物の名前で、一定の産業で使われます。石綿繊維は、容易に粒子に分解する傾向があり、空中に浮かび、衣服に付きます。粒子が吸入されると、それらは肺に留まる可能性があり、細胞に障害を与え、肺がんの危険を増大させます。研究により、大量の石綿にさらされた労働者は、石綿にさらされなかった労働者に比べて3倍から4倍肺がんの危険を持っていることが示されました。造船、石綿採掘と製造、絶縁体の仕事、ブレーキ修理のような産業の労働者は石綿にさらされます。肺がんの危険は、喫煙する石綿労働者の間でいっそう高くなっています。石綿労働者は、雇用者から提供された保護する機器を用い、薦められる勤務方式と安全方法に従うべきです。 |

| 大気汚染 |

肺がんと、ディーゼルおよび他の化石燃料の燃焼の副産物などの一定の大気汚染物質への接触は関係があります。しかし、この関係ははっきりと定義されず、さらに研究されています。 |

| 肺の病気 |

結核などの肺の病気は、肺がんになる可能性を増大させます。肺がんは、結核で傷跡をつけられた肺の部分にできる傾向があります。 |

| 個人歴 |

肺がんに1度なった人は、肺がんに1度もなったことがない人に比べて、次の肺がんになり易くなります。肺がんが診断された後の禁煙により次の肺がんになることが防止されるかもしれません。

|

11.肺がんの症状

肺がんは症状がでにくい疾患です。症状がなくても安心はできません。

肺がんの症状には、1週間しても改善しない悪くなる咳があります。これは肺がんが気管支や肺を刺激してでる症状です。肺がんが気管支に傷をつければ血痰(けったん)も起こしやすくなります。肺がんが気管支を閉塞すると、ぜいぜいした息やその先に肺炎、気管支炎を起こしやすくなります。

肺がんが肋骨や肋間神経に刺激を与えれば持続する胸の痛みが出現します。太い気管支を閉塞する、あるいは胸水がたまって肺が小さくなれば呼吸困難がでます。肺がんが声帯の運動を支配する反回(はんかい)神経を冒すと、しわがれ声になります。

肺がんが大静脈を圧迫すると、血液の戻りが悪くなり、首や顔が腫れます。これを上大(じょうだい)静脈症候群といいます。

肺がんが進行し体力がなくなると、食欲減退や体重減少や疲労感が出現します。これらの症状は肺がんだけでなく他の病気にもみられます。

このような症状のどれかがあれば、医師の診断を受けることが重要です。

12.パンコースト腫瘍

肺の上部(肺尖部:はいせんぶ)に肺がんができても、鎖骨などのために肺の影がみにくく、胸部エックス線検査による発見は難しいです。この場所にできた肺がんは様々な症状を起こし、パンコースト腫瘍と呼びます。この肺がんは早期発見が難しく、治療も容易ではありません。

パンコースト腫瘍は、肺がんが肺尖部から周囲の胸壁に達して、その部位の神経を侵すことにより多彩な症状が起こります。最初のうちは腕の内側が痛くなり、腕の痛みやしびれが起きます。胸や肩の痛みも出ます。背骨の横の交感神経が侵されると、まぶたが落ちて目が細くなる、汗が出なくなるといった症状がでます。

たとえ強い症状があってもパンコースト腫瘍や肺尖部肺がんは発見されにくいのです。腕や肩が痛くて整形外科でエックス線検査をうけて、投薬を受け、後になってから発見されることがあります。

医師はエックス線検査を行っても、科によってエックス線の取る部位や、見るポイントが異なります。腕や肩の痛みがあって、進行するようなら一度呼吸器科あるいは呼吸器外科の診察を受けると良いでしょう。

13.肺がんの診断

13−A.肺がんを発見する検査

症状の原因を見つけるために、医師は患者さんの今までにかかった病気や喫煙状況、環境や職業、家族にがんがあるかを確認します。医師はさらに身体を診察します。

肺がんの有無や様子、リンパ節転移の有無を検査するために、最初に胸部エックス線検査を行います。続いて胸部CT検査を行い病変の場所を詳しく調べます。また参考のために、血液検査を行い、腫瘍マーカーを検査します。

胸部MRI検査も行うことがあります。この検査は肺がんでは使用しないことも多いです。またペット(PET)検査もときに行われます。

参考1)

肺がんの存在や様子、リンパ節転移の有無を検査するために以下の検査があります。

<肺がんの発見検査>

| 胸部エックス線検査 |

胸部を正面と側面より見る検査。心臓や骨と重なった部位に病変があると発見しにくいです。また、小さな病変も見えないことが多いです。

|

| 胸部CT検査 |

エックス線を使用し、コンピュータで計算して体内の詳細な画像を作成する方法です。CTとはコンピュータ断層撮影(コンピューテド・トモグラフィー)の略です。胸や肺を輪切りにして詳細に検討できます。

|

| 胸部MRI検査 |

磁場の中に入り、体内の水素分子の振動を調べて、コンピュータで計算し、体内の詳細な画像を作る方法です。 MRIとは磁気反響画像(マグネチック・リゾナンス・イメージ)の略です。影がCTよりぼけるので使用することは少ないですが、肺がんと血管や肋骨や背骨との関係を観察する、あるいは腫瘍(しゅよう)の性状を検討するのに用います。 |

| PET検査 |

シンチグラムの一種で、ブドウ糖につけた少量の放射性物質を静脈に注射します。ブドウ糖ががんに集まるので、がん病変の有無や位置が分かります。脳は判断できません。なお、シンチグラムとはアイソトープを注射し、病気の部位に集まったアイソトープをエックス線のフィルムに記録することにより病変の有無や位置を知る方法です。 |

| 腫瘍マーカー |

腫瘍(しゅよう)マーカーはがんを持った患者さんの血液、尿、身体組織中に、正常より高い量にしばしば検知することができる物質です。腫瘍マーカーは、腫物自体によって、あるいはがんの存在で身体によって生産されます。 |

参考2)

<腫瘍マーカー>

| 解説 |

腫瘍(しゅよう)マーカーはがんを持った患者さんの血液、尿、身体組織中に、正常より高い量にしばしば検知することができる物質です。腫瘍マーカーは、腫瘍自体によって、あるいはがんの存在やある良性の状態で身体によって生産されます。

なお、腫瘍とは細胞の増殖により起こる固まりを指します。悪性腫瘍はがんのことです。肺がん、骨肉腫、白血病などがあります。良性腫瘍はいぼ(疣)のような、がんではないかたまりです。

がんの発見や診断をするために、腫瘍マーカー値の測定は有用です。しかし、腫瘍マーカー値の測定だけでは次の理由のためにがんを診断するのには十分ではありません。なぜなら、腫瘍マーカー値は良性の状態(がんでない)で上昇することがあります。腫瘍マーカー値はがんを持ったすべての人、特に病気の初期段階で上昇するとは限りません。また、多くの腫瘍マーカーは特定のがんに特有ではありません。腫瘍マーカーの値は、複数のがんで上昇することがあります。

腫瘍マーカー値はがん診断における役割に加えて、医師の治療計画を補助するために治療前に測定されることがあります。がんでは、腫瘍マーカー値が、病気の広がり(病期)を反映し、病気が治療にどれくらいよく効くかを予測することに役立ちます。患者さんの治療効果をみるためにも有効です。腫瘍マーカー値が下降するか正常に戻る場合、それはがん治療がうまく効いていることを示すかもしれません。腫瘍マーカー値が上昇する場合、それはがんが成長していることを示すかもしれません。治療が終わった後、再発を調べる経過観察の一端として腫瘍マーカー値の測定は使用されます。

つまり、腫瘍マーカーの使用は主に、がんの発見、がんの治療に対する効果を評価し、再発を発見することです。

|

| 有効な腫瘍マーカー |

| 肺がん |

縱隔腫瘍の胚細胞腫瘍 |

| CEA |

肺がん |

CEA

HCG

AFP

CA19-9 |

| SLX,CEA |

腺がん |

| SCC、シフラ |

扁平上皮がん |

| NSE、ProGRP |

小細胞肺がん |

- CEA(がん胎児性抗原)

CEAは、通常、ほとんどの健康な人々の血液中に少量見つかります。がんの人でも、がんでない人でも上昇します。CEAの使用は主に大腸がんを発見することにあります。大腸がんの治療の後に再発を発見するためにも、CEAは使用されます。

肺がんなどでこの腫瘍マーカーの高い値を示すことがあります。

高いCEA値は、さらに炎症性腸疾患、膵臓炎および肝臓疾患で生じることがあります。喫煙によって、CEAが高い値になることがあります。

- NSE(神経細胞特異的エノラーゼ)

NSE(神経細胞に特有のエノラーゼという酵素)は神経芽(しんけいが)細胞腫、小細胞肺がんなどのがんで検出されます。腫瘍マーカーとしてのNSEに関する研究は、最初に神経芽細胞腫と小細胞肺がんで行われました。これらの2つの病気でのNSE値の測定は、治療に対する効果ばかりでなく、病気の進行度に関する情報を得ることができます。

|

13−B.肺がんを診断する検査

上記の肺がんを発見する検査では、肺がんの確定診断はできません。肺がんを確定診断するということは、がん細胞を顕微鏡で確認することです。つまり、がんの一部をどこからか採取しなくてはなりません。

肺がんの確定診断のための検査には痰の細胞診があります。これは痰を提出すれば検査ができるので負担は少ない検査です。

気管支鏡(きかんしきょう)検査は内視鏡の検査です。針生検(はりせいけん)は胸の外から針を刺す検査です。胸水があれば胸腔穿刺(きょうくうせんし)を行い胸水の病理検査をします。

これらの検査が確認できなければ、胸腔鏡(きょうくうきょう)や開胸の手術で検査を行います。施行する頻度は少ないですが、縦隔鏡(じゅうかくきょう)という方法もあります。

参考)

肺がんの確定診断のために以下の検査があります。

<肺がんの確定診断検査>

痰の細胞診

(さいぼうしん) |

この検査は痰(たん)を提出するだけでよいので、患者さんの体に負担が少ないよい検査です。深い咳による痰(肺の粘液)を提出し、痰の中にある細胞の顕微鏡検査を行います。肺の根元のがんの診断に有効です。

|

気管支鏡検査

(きかんしきょう) |

内視鏡の一種である気管支鏡を口または鼻に入れ、気管を通り抜けて気管支や肺を調べます。この管を通して、痰または小さい組織標本を収集します。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。肺の根元のがんだと、がんを直接見ながら採取できます。奥のがんだとレントゲンの透視をしながら検査を行わないと場所が分かりません。

|

針生検

(はりせいけん) |

組織の標本を採取することを生検といいます、組織の標本を採取するために、胸部CTを用いて場所を確認し、胸の外から針を腫瘍に挿入することです。肺の根元にある肺がんは大きな血管や心臓があるので危険で行えません。また、肩甲骨の下にある肺がんは骨に妨害されて刺すことができません。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

胸腔穿刺

(きょうくうせんし) |

がん細胞を調べるために、針を使って、胸水(きょうすい)を採取します。2本の肋骨の間に挿入した針で胸腔から液体を除去することです。胸水とは肺の周りにたまった液体です。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

胸腔鏡手術

(きょうくうきょう) |

全身麻酔をかけて、胸に穴を開けて行う手術です。病変の組織を採取します。開胸手術に較べて、傷が小さくて済みます。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

| 開胸手術 |

肺がんを診断するために、時に胸を開く手術が必要です。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

縦隔鏡

(じゅうかく) |

縦隔は左右の肺の間の領域です。この領域の器官は、心臓、大血管、気管、食道、気管支、リンパ節を含みます。縦隔鏡は胸のリンパ節に広がっているがんを確認するのに用います。内視鏡(スコープ)と呼ばれる、明かりの付いた観察器具を用いて、胸の中央(縦隔)と近傍のリンパ節を調べます。縦隔鏡検査では、内視鏡は首を小切開して挿入します。この場合患者さんは全身麻酔です。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

13−C.肺がんの進行度検査

肺がんと診断したら、進行度を知る必要があります。肺がんの進行度とは病期あるいはステージのことです。がんが転移しているかどうかを確認して、病期決定は行われます。肺がんはしばしば肺の別の場所、脳、骨、肝臓、副腎に広がります。病気の進行度を知ることが、治療計画に必要です。

肺がんの進行度を調べるために、CT検査、MRI検査、腹部超音波検査(エコー)、骨シンチグラムが行われます。ペット(PET)検査や縦隔鏡が行われることもあります。

参考)

肺がんの進行度診断のために以下の検査があります。

<肺がんの進行度検査>

| CT検査 |

エックス線を使用し、コンピュータで計算して体内の詳細な画像を作成する方法です。CTとはコンピュータ断層撮影(コンピューテド・トモグラフィー)の略です。頭部CT検査は脳への転移を検査します。胸部CT検査は肺のほかの部位への転移やリンパ節転移を検査します。腹部CT検査は肝臓や副腎(ふくじん)への転移を検査します。骨CT検査は骨への転移を検査します。

|

| MRI検査 |

磁場の中に入り、体内の水素分子の振動を調べて、コンピュータで計算し、体内の詳細な画像を作る方法です。MRIとは磁気反響画像(マグネチック・リゾナンス・イメージ)の略です。頭部MRI検査は脳への転移を検査します。胸部MRI検査は肺のほかの部位への転移やリンパ節転移を検査します。腹部MRI検査は肝臓や副腎への転移を検査します。骨MRI検査は骨への転移を検査します。

|

超音波検査

(エコー) |

音波の体内での反響による検査。肝臓、腎臓、副腎、すい臓などを検査します。 |

| 骨シンチグラム |

シンチグラムの一種で、少量の放射性物質を静脈に注射します。それは血流を介して進み、異常な骨成長の領域に集まります。これを、エックス線のフィルムに記録すると骨の病変の有無や位置が分かります。骨シンチグラムではアイソトープを注射して、骨に集まったアイソトープをエックス線のフィルムに記録して、病変の有無や位置を診断します。 |

PET検査

(ペット) |

シンチグラムの一種で、ブドウ糖につけた少量の放射性物質を静脈に注射します。ブドウ糖ががんに集まるので、がん病変の有無や位置が分かります。なお、シンチグラムとはアイソトープを注射し、病気の部位に集まったアイソトープをエックス線のフィルムに記録することにより、病変の有無や位置を知る方法です。 |

胸腔鏡手術

開胸手術 |

肺がんを診断するために、胸腔鏡手術や、時に胸を開く手術が必要です。採取したものを顕微鏡検査し、肺がん細胞を探します。 |

| 縦隔鏡 |

縦隔は左右の肺の間の領域です。この領域の器官は、心臓、大血管、気管、食道、気管支、リンパ節などです。縦隔鏡は胸のリンパ節に広がっているがんを確認するのに用います。内視鏡(スコープ)と呼ばれる、明かりの付いた観察器具を用いて、胸の中央(縦隔)と近傍のリンパ節を調べます。縦隔鏡検査では、内視鏡は首を小切開して挿入します。この場合患者さんは全身麻酔です。採取したものを顕微鏡検査し、肺がんがリンパ節に転移しているかどうかを調べます。 |

14.肺がんの治療

肺がんの治療方法は、肺がんの型(非小細胞肺がんまたは小細胞肺がん)、がんの大きさ、位置、範囲、患者さんの一般健康状態などの多くの要因によって決まります。多くの異なった治療方法を組み合わせることによって、肺がんを制御し、症状を軽減して生活の質を高めます。

治療方法には手術で肺がんを切除する外科療法、抗がん剤を使用する化学療法、放射線照射を行う放射線療法があります。

非小細胞肺がんに対しては、外科療法が選ばれます。外科療法の対象とならなければ化学療法や放射線療法を使用します。

小細胞肺がんに対しては、化学療法と放射線療法が主体です。初期の症例に手術を行うこともあります。

光線力学療法は肺の根元にある初期の肺がんが対象になります。

参考)

肺がんの治療方法には以下の方法があります。

<肺がんの治療方法>

| 外科療法 |

手術は、がんを取り去る手術です。手術方法は、肺がんの位置によって異なります。肺の小さい部分だけを取り去る手術は、区域切除または楔状(きつじょう)切除と呼ばれます。外科医が肺葉(はいよう)を取る時には、葉切除(ようせつじょ)と呼ばれます。肺全摘術(はいぜんてきじゅつ)は片側全体の肺の除去です。

|

| 化学療法 |

化学療法は、体中のがん細胞を消滅するために抗がん薬を使用することです。がんが肺とともに取り去られた後でも、がん細胞は近い組織または体の他の場所に存在するかもしれません。化学療法は、がんの成長を制御するか、または症状を軽くするために用いられます。抗がん剤は静脈注射あるいはカテーテルにより直接に与えられます。内服の抗がん剤もあります。

|

| 分子標的薬 |

抗がん薬の一種とも考えられる。がん細胞の、増殖、浸潤、転移に関わる仕組みが分かってきている。これにかかわる分子を標的に阻害する目的で開発した、がんの治療を行う薬。イレッサ(ゲフィチニブ:上皮成長因子)、アバスチン(ベバシズマブ:血管新生因子)がある。一般名の付け方として、モノクローナル抗体は語尾をマブ (mab) 、小分子薬は語尾にイブ(ib=阻害薬)をつける。 |

| 放射線療法 |

放射線療法(ほうしゃせんりょうほう)は、がん細胞を殺すために、高エネルギー光線を使用します。放射線療法は限局された領域に向けられて、その領域にあるがん細胞に効果を及ぼします。放射線療法は、がんを縮小するために外科手術の前に、または手術した領域に残るがん細胞を全滅させるために外科手術の後で用いられます。また最初の治療として、しばしば化学療法と併用して、放射線療法を用います。放射線療法は呼吸困難などの症状を軽減するためにも用いられます。肺がんを治療するための放射線はしばしば機械から放出されます(外照射)。がんの中またはがんの近くに直接置かれた放射性物質の小さな入れ物から、放射線を放出することもできます(内照射)。 |

光線力学療法

(PDT) |

光線力学療法(PDT)は、レーザー療法の1種ですが、血管に注射して体中の細胞に吸収される特別な化学薬品を使用します。化学薬品は正常な細胞からは急速に消えますが、がん細胞には長時間とどまります。がんに向けられたレーザー光線は化学薬品を作動させて、それを吸収したがん細胞を消滅します。光線力学療法は、肺がんの症状を減らすために用いられます。また、光線力学療法は、非常に小さい肺がんの治療するために用いられます。 |

15.肺がんの手術

肺がんと診断したときに手術で切除する部位は、原則として一つの肺葉(はいよう)とリンパ節です。肺がんの場所によっては、片肺を全部切除しなくてはなりません。また、肺がんが小さいときや、体力や肺機能に問題のあるときは、区域切除や部分切除などの縮小範囲の切除を選択します。

肺がんの手術は完全胸腔鏡下手術(完全鏡視下手術)と呼ぶ内視鏡による手術があります。また背中からわきにかけて大きく皮膚を切開して病変に達して行う従来からの開胸による方法があります。さらに、その中間として、わきで皮膚を切開して行う方法があります。これは胸腔鏡補助下手術と呼ばれていましたが、胸腔鏡下手術と開胸手術の双方を取り入れているという意味でハイブリッド手術とも呼ばれています。

胸腔鏡下手術の特徴は、カメラの先端にライトがついていることです。ライトのおかげで小さな穴から手術を行えるのです。ライトがなければ中は真っ暗です。開胸手術時に、陰になって見にくい場所や暗くて見にくい場所を、更に深い場所も、胸腔鏡下手術は良い視野で手術ができます。胸腔鏡補助下手術(ハイブリッド手術)では、通常のような大きな傷でなくても手術が可能なことが多くなりましたが、小さな穴からのぞいて手術を行うので、制約も多いです。

非常に難しい手術では、大きな開胸に胸腔鏡を併用します。また、比較的行いやすい手術では傷を小さくして胸腔鏡補助手術を行います。

胸腔鏡補助手術の利点は手術の傷が従来の方法と較べると小さく、手術の後の痛みが少なく、早期に退院が可能であることです。欠点は傷が小さくなると、とっさの対応が難しいことです。

肺がんの標準的手術では、右肺上葉に肺がんがあると、青色の右肺上葉と茶色の番号のリンパ節を切除します。

16.肺がんの病期

肺がんの治療方針は、病期(びょうき)によって判断します。病期とは肺がんの進行度を示します。

非小細胞肺がんの病期は1期から4期に分類しています。

<肺がんの病期>

| 1期 |

肺がんが5cm以下で肺内にある。かつ、リンパ節転移がない。

|

| 2期 |

- 肺がんが5cmを超えているが、リンパ節転移がない。

- 肺癌の浸潤が強いが、リンパ節転移がない。

- 肺がんが5cmを超えて7cm以下で、かつ肺内リンパ節か肺門リンパ節に転移がある。

|

| 3期 |

2期より進展し、4期より早期

3A期:軽度進展

3B期:重度進展 |

| 4期 |

- 肺がんが遠隔転移している。

- 反対側肺に転移がある。

- 胸水にがんがある。

|

参考)

<第6版と第7版の病期(TNM分類)>

| (6版 T/M) |

7版 T/M |

N0 |

N1 |

N2 |

N3 |

| T1 (≦2cm) |

T1a |

IA |

IIA |

IIIA |

IIIB |

| T1 (>2cm−3cm) |

T1b |

IA |

IIA |

IIIA |

IIIB |

| T2 (≦5cm) |

T2a |

IB |

IIA |

IIIA |

IIIB |

| T2 (>5cmー7cm) |

T2b |

IIA |

IIB |

IIIA |

IIIB |

| T2 (>7cm) |

T3 |

IIB |

IIIA |

IIIA |

IIIB |

| T3 浸潤 |

T3 |

IIB |

IIIA |

IIIA |

IIIB |

| T4 [同一肺葉腫瘤] |

T3 |

IIB |

IIIA |

IIIA |

IIIB |

| T4 [進展] |

T4 |

IIIA |

IIIA |

IIIB |

IIIB |

| M1 [同側肺] |

T4 |

IIIA |

IIIA |

IIIB |

IIIB |

| T4 [悪性胸水] |

M1a |

IV |

IV |

IV |

IV |

| M1 [対側肺] |

M1a |

IV |

IV |

IV |

IV |

| M1 [遠隔転移] |

M1b |

IV |

IV |

IV |

IV |

17.肺がんのTNM分類

肺がんの治療方針は、病期(びょうき)により判断されます。病期とは肺がんが進行している段階を示します。肺がんの病期は次の3つの要因によって決まります。

- もとの肺がんの様子(T)

- 所属リンパ節の様子(N)

- 遠隔転移の有無(M)

この3つの要因を使用する分類なので、TNM分類と呼んでいます。

<1. もとの肺がん(T)>

| TX |

原発腫瘍の存在が判定できない、あるいは画像上または気管支鏡的には観察できないが喀痰または気管支洗浄液中に悪性細胞が存在することで腫瘍の存在が分かる。 |

| T0 |

原発腫瘍を認めない。 |

| Tis |

上皮内癌Carcinoma in situ. |

| T1 |

腫瘍の最大径が3cm以下で、肺組織または臓側胸膜に囲まれており、気管支鏡的にがん浸潤が葉気管支より中枢に及ばないもの(すなわち、主気管支に及んでいない)。 |

| T1a |

最大径が2cm以下の腫瘍。 |

| T1b |

最大径が2cm超であるが3cm以下の腫瘍。 |

| T2 |

3cm超であるが7cm以下の腫瘍または以下の特徴のいずれかを有する腫瘍(これらの特徴を有するT2腫瘍は5cm以下であればT2aに分類される)。 |

| 腫瘍浸潤が主気管支に及ぶ。 |

| 気管分岐部より2cm以上離れているもの。 |

| 臓側胸膜に浸潤のあるもの(PL1またはPL2)。 |

| 肺門に及ぶ無気肺または閉塞性肺炎があるが一側肺全体に及ばないもの。 |

| T2a |

最大径が3cm超であるが5cm以下の腫瘍。 |

| T2b |

最大径が5cm超であるが7cm以下の腫瘍。 |

| T3 |

7cm超の腫瘍または以下のいずれかに直接浸潤している腫瘍。 |

| 壁側胸膜(PL3)胸壁(上溝腫瘍(肺尖部胸壁浸潤癌)を含む)、横隔膜、横隔神経、縦隔胸膜、または壁側心膜。 |

| 主気管支に及ぶ腫瘍(気管分岐部から2cm未満の距離に及ぶbが、気管分岐部に浸潤のないもの)。 |

| 無気肺あるいは閉塞性肺炎が一肺全体に及ぶもの、または同一肺葉内に存在する離れた腫瘍結節。 |

| T4 |

腫瘍の大きさにかかわらず、以下のいずれかに浸潤しているもの。 |

| 縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部、または異なる同側肺葉内に存在する離れた腫瘍結節。 |

<2. 所属リンパ節(N)>

| NX |

所属リンパ節の評価が不可能。

|

| N0 |

肺がんの所属リンパ節に転移がない。

|

| N1 |

- 肺がんの同側に気管支周囲リンパ節転移がある

- 肺がんの同側に肺門リンパ節転移および原発腫瘍の直接浸潤を含む肺内リンパ節転移がある

|

| N2 |

- 肺がんの同側に縦隔リンパ節転移がある

- 肺がんの気管分岐部リンパ節転移がある

|

| N3 |

- 肺がんの対側縦隔または対側肺門リンパ節転移がある

- 肺がんの斜角筋前または鎖骨上窩リンパ節転移がある

|

<3. 遠隔転移(M)>

| M0 |

肺がんの遠隔転移がない。 |

| M1 |

遠隔転移あり。 |

| M1a |

対側肺葉内に存在する離れた腫瘍結節あるいは胸膜結節または悪性胸水(または心嚢液)を伴う腫瘍。 |

| M1b |

遠隔転移あり。 |

18.肺がんのリンパ節の部位

緑色の番号が肺内リンパ節、桃色の番号が肺門リンパ節、青色の番号が縦隔リンパ節です。

(成毛韶夫原図より)

19.肺がんのTNMと病期

上記のTNM分類を組み合わせて病期を決定します。

<病期分類 >

| 潜在がん |

TX |

N0 |

M0 |

| 0期 |

Tis |

N0 |

M0 |

| IA期 |

T1a |

N0 |

M0 |

| T1b |

N0 |

M0 |

| IB期 |

T2a |

N0 |

M0 |

| IIA期 |

T2b |

N0 |

M0 |

| T1a |

N1 |

M0 |

| T1b |

N1 |

M0 |

| T2a |

N1 |

M0 |

| IIB期 |

T2b |

N1 |

M0 |

| |

T3 |

N0 |

M0 |

| IIIA期 |

T1a |

N2 |

M0 |

| T1b |

N2 |

M0 |

| T2a |

N2 |

M0 |

| T2b |

N2 |

M0 |

| T3 |

N1 |

M0 |

| T3 |

N2 |

M0 |

| T4 |

N0 |

M0 |

| T4 |

N1 |

M0 |

| IIIB期 |

T1a |

N3 |

M0 |

| T1b |

N3 |

M0 |

| T2a |

N3 |

M0 |

| T2b |

N3 |

M0 |

| T3 |

N3 |

M0 |

| T4 |

N2 |

M0 |

| T4 |

N3 |

M0 |

| IV期 |

全ての T |

全ての N |

M1a |

| 全ての T |

全ての N |

M1b |

20.非小細胞肺がんの治療

治療方針は病期により決められます。

<非小細胞肺がんの治療方針>

| 1期 |

外科治療 |

| 2期 |

外科治療 |

| 3期 |

3A期:外科療法、化学療法、放射線療法

3B期:化学療法、放射線療法 |

| 4期 |

化学療法、放射線療法 |

手術後の化学療法の有効性を示すデータが示されましたので、外科療法のあとで化学療法を行うことがあります。

21.肺がん手術の予後

肺がん合同登録委員会によると、外科切除例の5年生存率は全体で51.9%、男性48.2%、女性が61.0%で女性のほうが良好です。

外科切除例の病理で検討した病期の5年生存率はIA期、IB期は79.2%、60.1%、IIA期、IIB期は58.6%、42.2%、IIIA期、IIIB期は28.4%、20.0%、IV期は19.3%でした。この統計には小細胞肺がんが3。4%含まれています。

外科切除例の手術後1ヵ月以内に亡くなった術死は1.4%、手術に退院しないで亡くなった院内死は1.7%でした。

22.腺がん

腺がんは非小細胞肺がんの一種で、肺がんの中で頻度はもっとも高いです。腺がんは女性に発生することが多く、非喫煙者の腺がん女性がしばしば見受けられます。

腺がんは末梢に発生することが多く、末梢型肺がんあるいは肺野型肺がんの形をとります。そのため、咳や痰の症状がでにくい肺がんです。末梢にあるので、胸膜に影響を及ぼし胸水がたまることがあります。進行してリンパ節への転移や遠隔転移を起こしやすいです。

CEAの腫瘍マーカーがしばしば陽性になります。

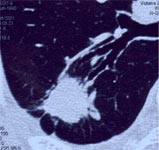

左写真が胸部CT写真です。黒いところが肺で、いびつで類円形な白い部分が肺がんです。

右写真が切除した標本の切離面で、茶色い部分が正常肺で、乳白色でゴマのように黒い点がある部分が肺がんです。

23.扁平上皮がん

扁平上皮がんは非小細胞肺がんの一種です。男性に多い肺がんで、喫煙との関係が濃厚です。肺門部肺がんあるいは中枢型肺がんの形をとり、気管支の根元が閉塞するために、咳や痰の症状がでやすいです。中枢が閉塞するので、その先の肺に肺炎を起こすことがあります。比較的転移を起こしにくく、その場所で拡がっていく性格を持っています。痰の中にがん細胞がしばしば見つかります。気管支鏡を行うと、しばしば肺がんが直接観察でき、生検を行うことができます。

肺の末梢に発生することもしばしばあり、末梢型肺がんあるいは肺野型肺がんの形をとります。このときは肺がんのかたまりにある中心の細胞が死んでしまい、中央に空洞を形成し、胸部エックス線で空洞が見えることがあります。

CEA、SCC、CYFRAといった腫瘍マーカーが陽性になることがあります。

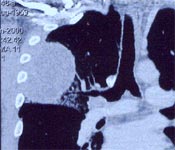

左写真:胸部エックス写真で、黒い部分が肺です。中央から向かって左に飛び出た部分が心臓です。

中央写真:向かって左側に白い部分があります。これは右肺がんです。

右写真:切除標本の切離面です。茶色か黒い部分が正常の肺で、乳白色の部分が肺がんです。気管支の中に入り込んでいるのが分かります。

24.大細胞がん

大細胞がんは非小細胞肺がんの一種です。頻度は低く、肺の末梢に発生し、末梢型肺がんあるいは肺野型肺がんの形をとります。進行が早く、胸壁や縦隔に浸潤することがあります。リンパ節転移や他への転移も起こりやすい肺がんです。詳しく調べると腺がんの性格や扁平上皮がんの性格を持っていることがあります。大細胞がんの中に、巨細胞がんという性質の悪い肺がんがあり、進行が早く発熱を起こすことがあります。

左写真:胸部エックス線写真で、黒い部分が肺です。右肺の外側に白いこぶのように突出した部位が肺がんです。

右写真:胸部CT写真を再合成して正面から見たところです。右肋骨に接するように円形の肺がんがみられます。

25.小細胞肺がん

小細胞肺がんは小型の細胞からなる肺がんです。増大が早く大きなリンパ節転移を起こすので巨大な病変になります。肺がんのなかでもっとも治療の難しいがんです。男性に多く喫煙とも関係があります。肺門型と肺野型と両方認められます。

進行した時点で発見されるので手術の対象になることはまれですが、肺がんの中でもっとも放射線療法や化学療法に対して効果が認められます。

腫瘍マーカーで有効なのはNSEやProGRPです。CEAも上昇することがあります。

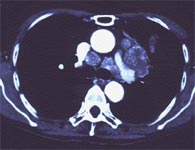

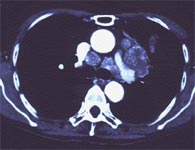

胸部CT写真です。中央にある白い丸は大動脈で長細いところが肺動脈と上大静脈です。その近くにある丸い青白いのが肺がんのリンパ節転移です。

26.小細胞肺がんの病期

肺がんの治療方法は、肺がんの型(非小細胞肺がんまたは小細胞肺がん)、がんの大きさ、位置、範囲、患者さんの一般健康状態などの多くの要因によって決まります。多くの異なった治療方法を組み合わせることによって、肺がんを制御し、症状を軽減して生活の質を高めます。

小細胞肺がんに対する病期は、限局病変(LD)と進展病変(ED)に分類しています。

<小細胞肺がんの病期>

| 限局病変 |

片方の肺とその周辺にとどまっている小細胞肺がん |

| 進展病変 |

進展病変より広がった小細胞肺がん |

この分類をもう少し詳しく述べると、以下のようになります。

<小細胞肺がんの病期>

| 限局病変 |

肺がんのある片側胸部、縦隔、鎖骨上窩リンパ節に限局したがんを意味しており、放射線療法が可能な範囲内にある小細胞肺がんです。 |

| 進展病変 |

上記の限局病変の定義内に含まれない程広がりすぎた肺がんを意味しています。遠隔転移があるときは、進展病変であると考えられます。 |

27.小細胞肺がんの治療

小細胞肺がんは進行が早く、病気が診断される時には、がん細胞はすでに体の他の部分に広がっていることが多くあります。体中に広がったがん細胞を治療するために、通常化学療法を行います。治療には、肺または体の他の部分のがん(例えば脳)に対する放射線療法も含まれます。たとえそこにがんが全く見つからなくとも、脳に対する放射線療法を受ける患者さんもいます。この治療は、予防的全脳照射(PCI)と呼ばれますが、脳にがんができるのを防止するために行われます。小細胞肺がんで外科手術を行うのは、1部の患者さんだけです。

小細胞肺がんの治療方針は病期により決められます。

28.経過観察

肺がん治療後の経過観察は非常に重要です。定期的な検査により、体調の変化に気づくこともできるし、もしがんが再発または新しいがんができたならば、早い時期に治療できるでしょう。検査は身体検査、胸部エックス線、血液検査です。

予定された外来予定日以外でも、肺がんの患者さんは小さな問題でも出現したらすぐ医師に報告するべきです。

29.心理的支え

がんなどの重い病気と共に生きるには勇気が必要です。身体のことや医学的な挑戦に対処する他に、がんを持つ人々は、生きることを難しくする多くの心配事、感情、関心事に直面しています。がんを持っている感情的で心理学的な重荷へ注目することは重要であり、周囲の協力が必要です。

30.薬剤名

一般名:略語(商品名:略語)

シクロフォスファミド:CPA(エンドキサン)

イホスファミド:IFM(イホマイド(ifosfamide))

ゲムシタビン(gemcitabine):GEM(ジェムザール)

テガフール・ウラシル配合剤(ユーエフティ:UFT)

ビンクリスチン:VCR(オンコビン)

ビンブラスチン:VLB、VBL(エクザール)

ビンデシン:VDS( フィルデシン)

ビノレルビン(vinorelbine):VNR(ナベルビン)

パクリタキセル:PTX (タキソール:TAX、TXO)

ドセタキセルdocetaxel:DTX(タキソテールTaxotere:TXT)

エトポシド:VP-16、ETP(ラステット、ベプシド)

イリノテカンCPT-11(カンプト、トポテシン)

トポテカン:ハイカムチン

ドキソルビシン、アドリアマイシン:ADR、ADM 、DXR、DOX(アドリアシン)

マイトマイシン:MMC(マイトマイシン)

エピルビシン:EPI(ファルモルビシン)

シスプラチン(cisplatin):CDDP(ランダ、ブリプラチン)

カルボプラチン(carboplatin):CBDCA(パラプラチン)

セツキシマブ(Cetuximab):アービタックス(Erbitux)

ペメトレキセド(Pemetrexed):アリムタ(Alimta)

ベバシズマブ(Bevacizumab):アバスチン(Avastin)

エルロチニブ(Erlotinib):タルセバ(Tarceba)

ゲフィチニブ(Gefitinib):イレッサ(Iressa)

アムルビシン(Amrubicin):カルセド(Calsed)

|