NEWS

- 慈恵看護専門学校総合TOP >

- 慈恵看護専門学校(新橋)TOP >

- 2024年度 学校評価

MENU

MENU

学校評価は、学校教育活動の全般において、その質の向上に向けて改善策を講じる事、また、学校の設置目的を達成するために行う。

2025年3月1日~3月14日

2025年3月18日

教職員24名(学校長、専任教員、事務職員) 学校関係者委員2名

(1)学校運営評価基準による自己評価

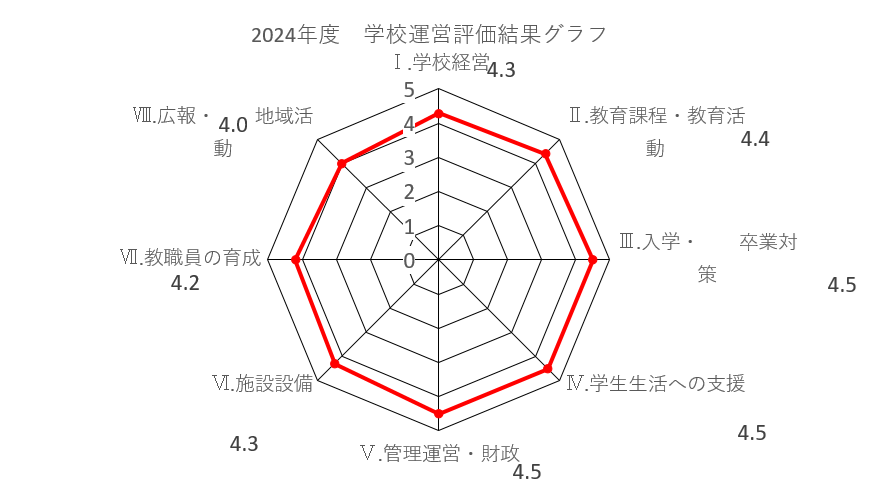

「学校運営評価基準」を用い、全教職員が無記名で自己評価したものを集計した。 提出率は100%であった。評価項目は、8カテゴリー(I.学校運営 II.教育課程・教育活動 III.入学・卒業対策 IV.学校生活への 支援 V.管理・運営・財政 VI.施設設備 VII.教職員の育成 VIII.広報・地域活動)、167 の下位項目からなる。評価尺度は、良い(5点)やや良い(4点)普通(3点)やや不十分(2点) 不十分(1点)の5段階である。

(2)自己点検・自己評価

「学校運営評価基準」自己評価の集計結果を、学校運営会議、教員会議で報告し、全教職員で自己点検・ 自己評価を行った。

(3)学校関係者評価

自己点検・自己評価の結果について、学校が依頼した学校関係者委員と学校運営会議構成員からなる学校関係者委員会を開催し、意見交換を行った。

(4)総括

(1)~(3)の結果をもとに、学校運営委員構成員からなる評価委員会で総括した。

(5)結果の公表

総括した評価結果を、教職員、非常勤講師、大学、学生、保護者等に公表(ホームページ) する。

| 評価項目 | Ⅰ.学校経営 | Ⅱ.教育課程・教育活動 | Ⅲ.入学・卒業対策 | Ⅳ.学生生活への支援 | Ⅴ.管理運営・財政 | Ⅵ.施設設備 | Ⅶ.教職員の育成 | Ⅷ.広報・地域活動 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024年度 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |

| 2023年度 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |