第12回 生命を救って喜ばれることでトキメキを実感し続けていたい

今回ご紹介するのは、43歳という史上最年少で外科学講座血管外科教授に就任した大木隆生さんです。若くしてニューヨークのアルバート・アインシュタイン医大で外科教授として、「ステントグラフト」という人工血管で大動脈瘤を手術する第一人者としての名声を得た血管外科医です。

人に喜ばれるために外科医の研究者の道へ

濵﨑

-医師を目指そうとしたきっかけは何だったのでしょうか。

大木

中学の頃に、人に喜ばれる仕事に就きたいと思ったことです。私は中学2年生になるまで8年間海外で育ちました。イギリスやフランス、ベルギーと移住し、実に13回も転校を繰り返したのです。友だちができてもすぐに転校してまたゼロからスタートすることの繰り返しで、私にとっては大変なトラウマでした。

そんな私が日本に帰国して、初めて日本語の学校に通うようになりました。

大木

入学した暁星学園では英語やフランス語の授業があり、私は海外で培った語学力を活かして同級生の勉強を手伝ったところ大変喜ばれたのです。

人に喜ばれるということは、たいへん尊いことだと思いましたし、私自身強いトキメキを感じました。担任の先生から人に喜ばれる仕事として医師と弁護士があると聞いた私は、医師を目指すことにしたのです。それ以来50年以上にわたって、“トキメキファインダー”としての毎日を送ってきました。

濵﨑

―トキメキを追い求めて、研究者への道を選んだのでしょうか。

大木

研究者になりたいと考えたわけではありませんでした。困っている人に喜んでもらうために、目の前の問題を解決しようと取り組んできたら、自然と研究者になっていたという感じです。

むしろ自分は研究者には向かないと思っていた時期もありました。

大学院生のときです。その時、私は長寿健康医学センターで基礎研究に取り組んでいて、分子生物学手法を用いた研究に心血を注いでいました。

当時、最先端技術だったPCRを用いて動脈硬化症の原因究明をしていましたが、今振り返ると「気持ち」は外科手術や臨床に向いたまま研究に取り組み、研究のための研究になっていました。

基礎研究の世界には競合となる研究も数多くあり、優秀な研究者が沢山います。しかも膨大な資料や論文を読まなければ研究になりません。

大学院時代はまだしも、外科に戻ってから2足の草鞋で取り組んでも、基礎研究のプロには勝てないと悟りました。そこで、純粋な基礎研究の道は捨てるという決断をして、外科医ならではの研究に舵を切りました。大学院大学卒業後は鼠蹊ヘルニアや大動脈瘤の新しい手術を開発することで手術不能の壁に挑むという明確な目的意識を持って研究に取り組みましたので一層情熱を持つことができました。

困っている人に喜んでもらうため、目の前の問題に取り組んでいたら、自然と研究者になっていました。

明確な目的意識があれば苦労を感じることはない

濵﨑

-外科医としての研究にはどんな意味があるのでしょうか。

大木

医師の中でも最も喜んでもらえたという実感を持てるのが外科医だろうな、という無邪気な気持ちから外科医の道を選びました。そして外科医になってみたら現場は意外にプリミティブなことをやっていて驚きましたが、より多くの患者さんの生命をより良い方法で救うためには改善の余地がたくさん残っており研究開発の必要性が高いと感じました。

例えば血管の大動脈瘤は患部を切除する以外には方法がありませんでした。しかし、高齢者とかは大きな手術はできません。患者さんはいつ死ぬかわからないという不安を抱えながら過ごすしかないわけです。この状況を打開するには研究によってこれまでにない器具や術式を生み出さなければなりません。

それが人工血管「ステントグラフト」の開発につながったのですね。

大木

そうです。ゴールとしては「より喜ばれる手術がしたい」という思いでした。子供の頃、私は“釣りキチ少年”でした。自分で毛鉤とか釣具のルアーを試行錯誤して作るのが好きで、釣り道具を競う大会で優勝したこともあります。それと同じような気持ちで外科手術のための道具としてステントグラフトの改善に取り組みました。

若いときから「完成された手術はひとつもない」というのがモットーで今も変わりません。すべてに改善の余地があるのです。それが研究です。

ただ、ステントグラフト術は当時発表されたばかりで当然日本では行われていませんでした。

また頸動脈狭窄症や大動脈瘤など動脈硬化を基盤とした血管病の数は少なく、圧倒的にアメリカが世界を牽引しており、彼らがスーパースターに見えました。そこで米国で初めてステントグラフト術を施行したばかりで血管外科で有名だったアルバート・アインシュタイン医大に留学することにしたのです。

濵﨑

―アメリカでは苦労されたのでしょうか。

大木

当初は無給医でしたが明確な目的意識があったので、苦労だと感じたことはありません。辛い仕事も頑張ることができました。ただ、ニューヨークというところに一人でいくのは不安でした。そこで当時付き合っていた女性にプロポーズして渡米3週間前に結婚してもらったくらいです(笑)。

ニューヨークでは新しいステントグラフトを開発するのに、寝食を忘れて研究に没頭しました。新しいプロトタイプをテストするのに大動物を使った手術をしていましたが助手がいなかったので身重の妻に手伝ってもらいました。苦労といえばそれが苦労だったでしょうか。その時の頑張りが研究の礎になりましたし、お腹にいた長男が今では研修医になっています。大切な青春の思い出です。

研究成果を治療に活かして自らが描く理想の医師に

濵﨑

―研究の成果でどんなことを解決してきたのでしょうか。

大木

大動脈瘤や頸動脈狭窄症などこれまで手術不能と宣告された患者さんに新しい手術をして何千人もの生命を救ってきました。米国時代は全米からNYへ、そして今は全国から慈恵に手術不能と匙を投げられた患者さんが来ます。

例えば私が開発した「枝付きステントグラフト」は、動脈瘤に巻き込まれている分枝の血流を維持しつつ動脈瘤への血流を遮断する、という二律背反を達成することで手術不能の壁を打破しました。これはブラックジャックを夢見た僕に取ってはドリームカムトルーです。

濵﨑

―授業で1998年に世界で初めて破裂した大動脈瘤にステントグラフトを使った緊急手術を成功させたと伺いました。その時はどんな気持ちで臨んだのでしょうか。

大木

フランスの細菌学者のルイ・パスツールは「幸運の女神は常に準備している人だけに微笑む」と言っていますが、まさにそういう感じでした。大動脈瘤が破裂した場合、それまでは開腹手術しか方法がありませんでしたが、死亡率が大変高く約半分の患者さんは亡くなっていました。

大木

私は患者さんの体に負担が少ないステントグラフトをそうした患者さんに使えないかと考えていましたが、当時ステントグラフトは手術前に入念にサイズを整えて準備をするため緊急手術には向かないとされていました。

そこで私は緊急対応ができるフリーサイズ的なステントグラフトを開発して、大動脈瘤破裂の患者さんに24/7体制で備えていました。そこに患者さんが緊急で運び込まれ、成功させることができました。それがNYの新聞のトップで世界初の快挙として報道されたのです。備えがあったからこそできたことでした。

「幸運の女神は常に準備している人だけに微笑む」まさにそういう感じでした。

濵﨑

-理想の医師像としてのロールモデルはあったのでしょうか。

大木

現実の世界の先生から影響を受けたことはなかったですね。

むしろ小説とか漫画とかドラマに出てくるブラックジャックのような架空の人から自分でイメージを膨らませていった感じです。ロールモデルは常にフィクションの中にありました。

濵﨑

-私にとっては先生がロールモデルです。以前先生のオペも見学させていただきましたが、他の病院では手術不可能な患者さんが訪れ、本当に感謝しているのが患者さんやご家族の表情からもわかりました。私もそういう医師を目指したいと思いました。

大木

私は教育とは心に火を灯す、事だと考えて米国でも日本でも学生に接しています。そのために学生一人ひとりの名前や特徴を書き記した手帳を持ち歩き、全員を覚えるように努力しています。

また全員、私の外来と手術は一度は見学できるように外科カリキュラムを組んでいます。手間ひまのかかる作業ですが、濵﨑君にそう言って貰えて報われた想いです。

患者さんの生命を救うというゴールを見失わないこと

濵﨑

-10年後、20年後に向けた夢はどんなことでしょうか。

大木

大動脈瘤の不安におののく患者が減り、手術の合併症を撲滅すること、大袈裟に言えば自分の専門分野で病気に苦しむ人をゼロにしたいです。さらに、未来の生命ではなく、目の前にある生命を外科医にしかできない方法で救いたい。外科医としての私にとってのやりがいは、自分が開発した器具や術式で手術不能の壁を打破し、救えなかった生命を救えるようになることです。そしてブラックジャックを超えるためにそれらを世界中に普及させる事です。

慈恵医大血管外科の強みは、患者さんに寄り添う「心」、ハイリスクな手術に立ち向かう「勇気」、新しい器具や高度な術式という「体」にあります。患者さんを救いたいという強い心と、研究から生まれてくる体、そしてそれを実行するために平常心を持つことによって、患者さんの苦しみを取り除き、生命を救うことができるます。現在、私は日本外科学会会頭ですが、高木兼寛先生以来120年の節目の来年開催する第123回年次総会ではこれらを全国的に具現化するために「より高く、より遥へ」をメインテーマにしています。

濵﨑

-研究者を目指す学生にはどんなことを伝えたいですか。

大木

自分を卑下する必要はないと思います。私が医師になった時の夢は、人に喜ばれる外科医になることでした。研究者としては、インフラの整った病院に在籍する以上、講師程度ならないとまずいな、という感じでした。つまり研究者としては平凡でも長く手術に携わることができれば良いと思っていました。

自分が医学の進歩に貢献できる可能性があると気づいたのは32歳ぐらいの時です。鼠蹊ヘルニアの治療で「こういうやり方はどうなのだろう」と無邪気に考えて工夫したことがその後のヘルニア治療にパラダイムシフトを起こしましたがその時初めてこんな自分にも貢献できるチャンスがあると確信しました。

臨床の世界、殊に外科医療は基礎研究に比べて鈍臭い事は否めません。しかし臨床医は患者さんの生命を救うのがゴールです。このゴールを見失わずに、学祖がそうであったように患者に、そして臨床に真摯な態度で臨んでいれば誰にでも医学に貢献するチャンスがあります。若い研究者には目的意識を持ち、本学の建学の精神を念頭に、やりがい溢れる研究に打ち込んでもらいたいです。

対談者プロフィール

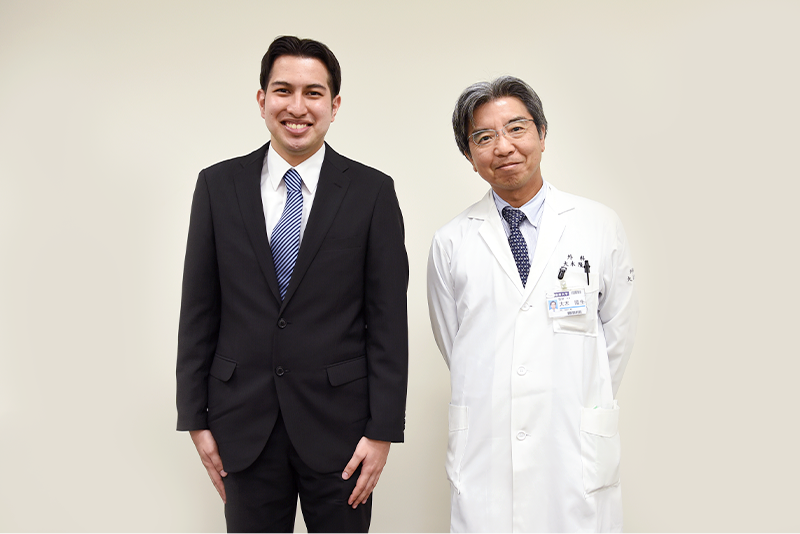

大木 隆生(おおき たかお)

米アルバート・アインシュタイン医科大学附属病院血管外科部長および同大外科学教授を経て、東京慈恵会医科大学外科統括責任者、血管外科教授。Best Doctors in NY、Best teacher(ア大)、Newsweek日本版「米国で認められた日本人10人」、「世界が尊敬する日本人100人」、文藝春秋「日本の顔」、NHKプロフェッショナル、安倍内閣未来投資会議議員などに選ばれた経歴と多数の著書、特許を有する。現在第123回日本外科学会会頭を務める。

濵﨑 空(はまさき そら)

私立城北高等学校卒業。パキスタン人の父と日本人の母の間に生まれた。

幼少期は父親の故郷のパキスタンで過ごした。そこで確立した医療体制がないことを目の当たりにし、将来パキスタンに日本の医療を提供したいと思い医学部入学を志す。臨床実習で大木先生と出会い、常に医療を追求して治療した患者さんに感謝されることは、やりがいであることを知る。大学ではサッカー部に所属。座右の銘は「七転八起」。今は暇さえあれば、散歩をしている。